[연구필요성]

감초는 글리시리진을 함유한 대표적 약용식물로, 감초와 유럽과 서아시아 지역에 주로 분포하는 민감초 등이 분포한다.

서울대학교 양태진 교수팀은 농촌진흥청, 울산과학기술원, 세명대학교, 강원대학교와의 협력 연구를 통해 감초의 고품질 유전체를 새롭게 조립하고, 아시아 7개국에서 수집된 29개체의 유전체 데이터를 바탕으로 유전적 구조와 기능이 우수한 배수체 감초의 유전적인 기원을 규명하였다.

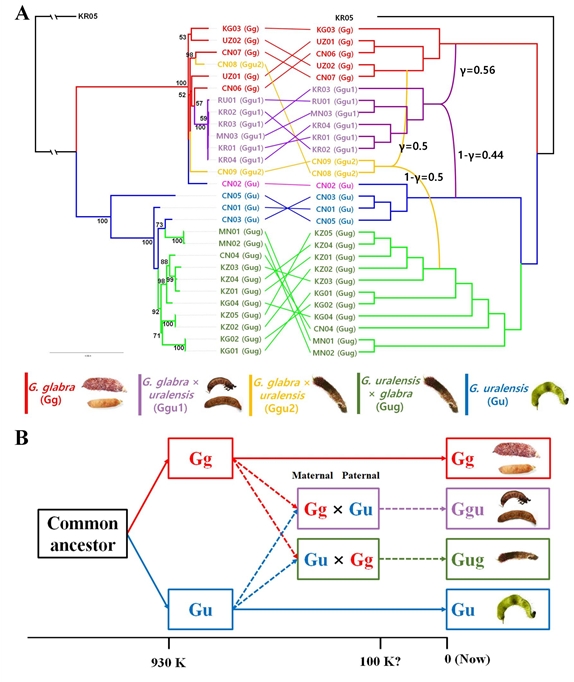

본 연구에서는 현재 다른 종으로 구분되어 있는 감초와 민감초가 실제 유전적 거리가 많이 멀지 않아서 자연 상태에서도 상호간에 교잡이 이루어졌다고 추정된다. 특히 지난 10만년 사이에 서아시아 지역에서는 자연 상태에서 이들 두 종 간 세 개의 잡종 그룹(Ggu1, Ggu2, Gug)이 만들어 졌으며 이들 종 간 유전자 흐름을 이어주는 ‘유전적 연결고리’ 역할을 하는 것으로 나타났다.

핵 및 엽록체 유전체 간 계통 불일치, 유전자 흐름 분석, 잡종 형질 비교 등 다각도의 분석을 통해 잡종화의 방향성과 반복성 있는 유전적 교환 양상을 구명하였다.

본 연구는 감초속 식물의 진화사와 유전다양성 보전에 대한 분자적 근거를 제공하며, 약용식물 자원의 보전 및 분자육종에 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구는 감초속 식물의 진화 역사를 정확히 추정하고 명확하게 식별이 어려운 유사 감초종의 기원, 종 간 잡종 집단의 유전적 기원에 대하여 명확히 추정하였다는 것에 큰 의미가 있다.

본 연구에서 밝혀낸 자연적인 종 간 잡종 집단과 유사하게 농촌진흥청에서는 감초와 민감초간 종간 교잡을 통해 우수한 생육특성과 기능성을 가진 ‘원감’, ‘다감’ 품종을 육성하여 보급하고 있다.

본 연구는 ‘약방의 감초’로 잘 알려져 있을 정도로 많이 이용되는 감초의 보전과 육종에 기초자료를 제공하는 데 중요한 의의를 가진다.

[연구성과/기대효과]

본 연구는 유용 약용 자원인 감초속의 유전적 구조와 진화 역사를 밝히고, 이들 자원의 보전과 분자육종을 위한 기초 자료를 제공했다는 점에서 의의가 크다. 해당 연구는 최근 네이처 자매지인 Scientific Reports에 게재되었으며, 바이오소재 유망 특용작물 유전체·대사체 디지털 융합연구(농촌진흥청)의 지원을 받아 수행되었다.

[본문]

감초는 동서양에서 약용 및 식품 원료로 널리 이용되는 식물로, 글리시리진(glycyrrhizin)이라는 유효 성분의 생합성으로 잘 알려져 있다. 본 연구는 감초속 주요 종의 유전체 구조와 종간잡종의 유전적 흔적을 유전체 수준에서 구명하였다.

연구팀은 Oxford Nanopore, Hi-C, Illumina 기술을 융합하여 약 415 Mbp 규모의 감초 유전체를 염색체 수준으로 조립하였고, 감초의 8개 염색체 전반에서 구조적 변이가 존재함을 확인하였다.

연구팀은 감초, 민감초 및 두 종간잡종 등 총 29개체를 대상으로 한 유전체분석을 통해 높은 유전적 다양성과 복잡한 집단 구조, 자연적인 종간잡종의 유전적 증거를 밝혔다.

종간잡종(Inter-species Hybrid)이란 이미 분화가 이루어져서 서로 다른 종으로 명명된 이질적인 종간의 교잡을 통한 개체나 집단을 의미한다. 유전적 유사도가 높은 두 종간 교잡이 이루어져 새로운 종이 되거나 두 종의 중간형을 이루게 되는 과정으로 자연 상태에서 식물의 유전적 다양성 유지에 매우 큰 역할을 한다. 감초속에서의 종간잡종은 감초와 민감초간 유전자 교환과 유전적 다양성 유지 및 환경변화에 적응하는데 중요한 역할을 할 것이라 추정된다.

감초와 민감초 사이에는 자연상태에서 세 가지 잡종 그룹(Ggu1, Ggu2, Gug)이 형성되었으며, 이들이 종 간 유전적 연결고리로 작용하며 유전적 다양성을 유지하고 있으며, 이로 인해 핵과 엽록체 유전체 간 계통학적 불일치를 보이고 있음을 밝혔다.

과거 개체군 변동 분석을 통해 중기 홍적세 동안 감초속 식물이 번성했고, 이후 오랜 시간 지리적·생태적 고립으로 유전자 흐름이 제한되면서 현재는 낮은 이형접합도와 높은 유전적 분화도를 보이는 것으로 나타났다.

본 연구는 감초속 식물의 진화 역사를 정확히 추정하고 명확하게 식별이 어려운 유사 감초종의 기원, 종 간 잡종 집단의 유전적 기원에 대하여 명확히 추정하였다는 것에 큰 의미가 있다.

본 연구에서 밝혀진 종 간 자연 잡종 집단과 유사하게 농촌진흥청에서는 감초와 민감초간 인공교잡을 통해 우수한 생육특성과 기능성을 가진 ‘원감’, ‘다감’ 품종을 육성하여 보급하고 있으며 생산성 향상에 기여하고 있다.

본 연구는 ‘약방의 감초’로 잘 알려진 유용 약용식물로 많이 이용되고 있는 감초의 보전과 육종에 기초자료를 제공하며, 이들 자원의 보전, 분자육종, 효과적인 유전자원 관리 전략 수립에 있어 중요한 성과로 평가된다.

[연구결과]

감초(Glycyrrhiza L.)는 콩과식물(Fabaceae)에 속하는 약용식물로 유용한 기능성 물질인 글리시리진(glycyrrhizin)을 합성하는 것으로 잘 알려져 있다. 본 연구에서는 중앙아시아와 동아시아 지역에 분포하는 감초(G. uralensis)의 염색체 수준의 고품질 유전체를 완성하였다.

Oxford Nanopore, Hi-C, Illumina 시퀀싱 기술을 이용하여 총 415 Mbp 크기의 유전체를 조립하였으며, 전체 유전체 구조는 기존 보고된 결과들과 유사하였으나, 8개 염색체 전반에 걸쳐 구조적 변이가 확인되었다.

감초, 민감초(G. glabra) 및 이들의 잡종을 포함한 29개 개체의 재시퀀싱 데이터를 분석한 결과, 높은 유전적 다양성과 인구 구조, 그리고 잡종화 사건이 드러났다. 핵 및 엽록체 유전체를 이용한 계통유전체 분석에서는 계통 불일치 현상이 나타났으며, 이는 감초와 민감초 간의 잡종화를 지지하는 결과였다.

종 네트워크 및 유전자 흐름 분석을 통해 이들 종 사이의 유전적 연결고리 역할을 하는 잡종 그룹(Ggu1, Ggu2, Gug)을 확인하였다. PSMC 분석을 통한 인구통계학적 역사 추정 결과, 감초속 식물은 중기 홍적세 동안 번성하였으며, 감초와 잡종 집단에서는 인구 크기의 변동이 나타났다.

현재 이들 집단에서 나타나는 낮은 이형접합도와 높은 유전적 분화는 장기간의 지리적·생태적 격리로 인한 유전자 흐름의 감소를 시사한다. 본 연구는 감초속 식물의 진화사를 이해하는 데 기여하며, 이들 종의 보전 및 분자 육종에 중요한 기초자료를 제공한다.

Contributions of interspecific hybrids to genetic variability in Glycyrrhiza uralensis and G. glabra

Jungeun Kim, Jeonghoon Lee, Jong-Soo Kang, Hyeonah Shim, Daewon Kang, Sae Hyun Lee, Jae-Pil Choi, Hui-Su Kim, Min Sun Kim, Yong Il Kim, Yunji Lee, Zafarjon Ziyaev, Yong Kook Shin, Jong Bhak & Tae-Jin Yang

(Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-025-92115-4)

[용어설명]

- ○이미 분화가 이루어져서 서로 다른 종으로 명명된 이질적인 종간잡종을 의미한다. 유전적 유사도가 높은 두 종간교잡이 이루어져 새로운 종이 되거나 두 종간 중간형을 이루게 되는 과정으로 자연 상태에서 식물의 유전적 다양성 유지에 매우 큰 역할을 한다. 감초속에서의 종간잡종은 감초와 민감초간 유전자 흐름과 유전적 다양성 유지 및 환경변화에 적응하는데 중요한 역할을 할 것이라 추정된다.

- ○한 생물의 동일한 유전자 위치에 서로 다른 유전자형이 존재할 확률을 나타내는 것으로 높은 이형접합도는 유전적 다양성이 크다는 것을 의미한다.

- ○서로 다른 개체군 간 유전적 차이를 의미하며 높은 분화도는 오랜 기간 동안 유전자 교환이 제한되었음을 시사한다.

- ○핵 유전자와 엽록체 유전자 계통수가 서로 다른 결과를 보이는 현상으로 잡종화나 배수체 현상 등 진화적 사건을 나타내는 단서로 활용된다.

- ○유전체 정보를 바탕으로 과거 유효 개체군 크기의 변화를 추정하는 분석 방법이다. 본 연구에서는 감초속 식물이 중기 홍적세 동안 번성하였음을 밝혀내는 데 활용되었다.

[그림설명]

본 그림은 연구를 통해 구명된 감초와 민감초 및 자연 교잡 개체들의 종 네트워크(우)와 모계 유전의 유연관계(좌)를 비교한 것으로 잡종화 현상에 의한 감초 자원의 복잡성을 나타내고 있으며(A), 잡종화 과정에서 감초와 민감초가 부계와 모계 중 어떤 역할을 하였는지에 따라 서로 다른 유전형과 표현형을 갖는 것을 보여주고 있다(B).