[연구필요성]

유기물 결정은 분자 간 질서 있는 정렬 구조로 인해 전기적·광학적 신호 전달에 효율적인 차세대 소재로 주목받고 있다. 그러나 작은 충격에도 쉽게 부서지는 기계적 취약성과 원하는 방향으로 분자 정렬을 유도하기 어려운 점은 실용화를 가로막는 큰 문제였다. 이러한 유기물 결정의 한계를 극복하고 고성능·고기능성 소재로 응용 가능성을 넓히기 위해서는 새로운 분자 설계 전략이 필요하다.

[연구성과/기대효과]

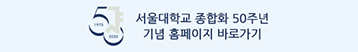

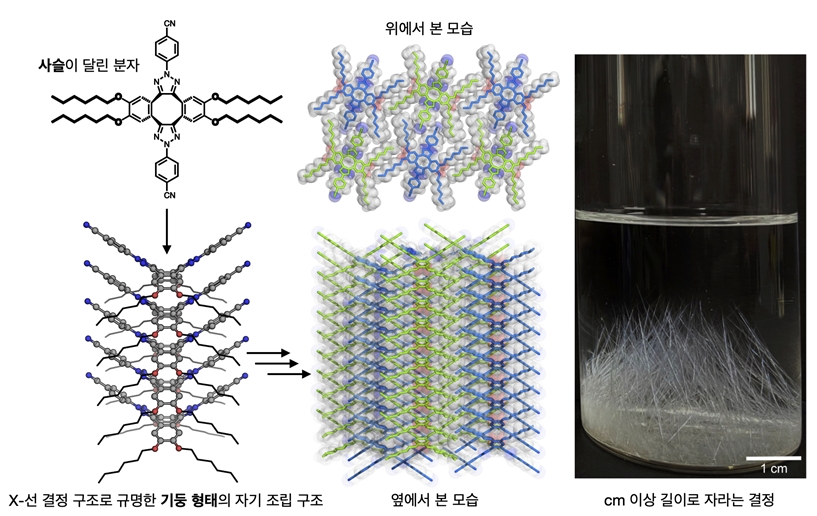

프링글스 감자칩 모양의 이중 곡률을 갖는 분자를 설계해서, 자발적 자기 조립성, 구조적 유연성, 탄력적 복원성을 동시에 갖춘 분자 광섬유를 개발했다. 분자의 합성에는 2022년 노벨 화학상의 주제인 “클릭 반응”을 이용했는데, 두 번의 연속 클릭 반응으로 평평한 구조를 쌍곡포물면 구조로 변할 수 있었다. 이번 연구에서 고안한 새로운 개념인 “더블 클릭”으로 만든 분자는 서로 직교하는 두 개의 곡면으로 이루어진 독특한 3차원 구조를 갖기 때문에 접착제나 지지재 없이도 안정한 1차원 기둥 모양으로 성장한다. 센티미터 길이까지도 자발적으로 자라는 이 결정 물질은 외력으로 휘어도 원형이 빠르게 복원되는 높은 탄력성을 갖는 동시에, 내부를 따라 빛을 한쪽 방향으로 전달하는 광도파(waveguide) 특성도 보여 차세대 전자·광학 소재로 사용할 수 있는 유연한 분자 결정의 응용 영역을 혁신적으로 넓힐 것으로 기대된다.

[본문]

서울대 화학부 이동환 교수 연구진은 분자의 곡면 구조를 이용하는 새로운 설계 전략을 통해, 높은 탄력성을 갖는 유기물 결정 기반 분자 광섬유를 개발했다고 밝혔다. 2022년 노벨 화학상의 주제였던 “클릭 반응”이 연달아 두 번 일어나는 “더블 클릭”을 통해 2차원 평면 분자를 3차원 곡면 구조로 변환할 수 있다. 이렇게 만들어진 프링글스 감자칩 모양의 구조는 자발적 자기 조립(self-assembly)을 통해 탄력 있는 결정상 고체로 성장하며, 빛을 전달하는 기능을 한다. 이 연구는 서울대 화학부 이남기 교수 연구진과 공동으로 수행했으며, 화학 분야 국제 저명 학술지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 발표했다.

분자를 규칙적으로 쌓아 결정 형태의 물질을 만들면, 일정한 방향으로 질서 있게 정렬된 배열을 따라 전자, 빛, 에너지 등이 분자 사이의 상호작용을 통해 효율적으로 전달된다. 이러한 특성을 이용해 광소자, 센서, 유기 반도체와 같은 첨단 소재를 개발할 수 있다. 하지만 분자 사이의 약한 결합력으로 지탱되는 결정은 작은 충격에도 쉽게 부서지기 때문에 압축력과 인장력 등 기계적 특성이 좋지 못하고, 원하는 방향과 형태로 분자가 정렬되도록 구조를 설계하고 배열을 유도하기도 어렵다. 이로 인해 실제 소재로 활용하는 데는 많은 제약이 있다.

이동환 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해, 분자의 구성 성분이 아닌 입체적 ‘모양’에 주목했다. 특히 안장처럼 중심이 오목하고 양 끝이 위아래로 휘어진 쌍곡 포물면 모양은 위아래로 잘 맞물리는 구조적 상보성을 통해 회전이나 미끄러짐 없이 안정적으로 쌓인 구조를 만들 수 있다. 이러한 기하학적 원리를 화학적으로 구현한 분자가 자발적으로 모일 때, 분자가 쌓이는 방향으로 결정 성장이 촉진되어 기둥 구조로 이루어진 기다란 섬유형 물체로 성장함을 확인할 수 있었다.

결정에 외력을 가하면, 개별 분자가 나비의 날개처럼 접고 펴는 운동을 통해 곡률을 조절하는 방식으로 압력에 적응하며, 분자의 가장자리에 도입된 긴 사슬은 서로 맞물리며 인접한 기둥 사이를 채우는 완충재 역할을 하여 힘을 분산시킨다. 그 결과, 이들 결정은 손으로 휘어도 원래의 형태로 되돌아오는 높은 탄력성을 가지며, 빛이 결정 내부를 따라 이동하여 한쪽 끝으로 모이는 광도파(optical waveguiding) 성질도 나타냈다. 구조적 상보성이 분자의 자발적 자기 조립을 유도하여 탄력성 있는 광학 소재를 구현했다는 점에서, 이 연구는 분자 기반 소자의 새로운 방향성을 제시한다.

휘어진 감자칩처럼 별도의 지지체 없이도 잘 쌓일 수 있는 구조는 일상생활에서도 자주 볼 수 있다. 모양 자체가 물리적 상호작용을 유도해 접착제를 대신한다는 점에서 분자 설계에 영감을 주는 사례다. 거시 세계의 산업 디자인에서 착안한 본 연구는, 미시 세계 분자의 모양에 담긴 기하학적 특성이 방향성 있는 자기 조립과 외부 자극에 견디는 기계적 탄력성을 동시에 구현할 수 있음을 보여주며, 새로운 분자 설계 전략을 제시했다. 본 연구는 한국연구재단의 지원을 받았다.

[연구결과]

Click To Stack: Shape-Assisted Self-Assembly of Unflattened Macrocycles into Waveguiding Elastic Crystals

Hongsik Kim, Jung Bae Son, Myeongsu Jeong, Youmin Ahn, MinGyu Choi, Seungju Kang, Nam Ki Lee, and Dongwhan Lee

(Journal of the American Chemical Society, in press, https://doi.org/10.1021/jacs.5c02849)

일반적으로 유기물로 만든 결정은 충격에 약하고, 분자들이 원하는 방향으로 잘 정렬되지 않아 실제로 활용하기 어렵다. 이를 해결하기 위해, 연구팀은 분자의 구성 성분이 아니라 ‘모양’에 주목했다. 안장처럼 생긴 이 3차원 분자는 서로 잘 맞물리는 구조적 특성을 가지고 있어, 한 방향으로 가지런히 쌓이며 원통 모양의 구조를 스스로 만든다. 이렇게 쌓인 분자들은 중심이 단단히 결합되어 외부 힘에도 쉽게 부서지지 않고, 가장자리에 붙은 유연한 사슬이 완충 역할을 해 다시 원래 모양으로 돌아오는 높은 탄성을 보여준다. 더 나아가, 이 결정 구조는 빛을 한쪽 끝으로 전달하는 성질도 보여주어, 잘 휘어지면서도 빛을 전하는 분자 광섬유로 활용될 수 있는 가능성을 제시한다.

- ○모양 상보성 : 두 분자나 구조체가 서로의 표면 형태에 꼭 들어맞도록 결합할 수 있는 능력

- ○자기 조립 : 분자들이 수소 결합, 반데르발스 힘과 같은 비공유 결합을 통해 안정적인 구조를 형성하는 현상

- ○클릭 반응 : 간단하고 효율적인 화학 반응을 통해 분자들을 신속하게 결합시키는 합성법으로서, 무리 촉진 아자이드 알카인 고리화 첨가 반응 (strain-promoted azide-alkyne cycloaddition, SPAAC)이 이에 속한다. 2022년 노벨 화학상의 주제다.

[그림설명]

그림 1. (a) 평면 모양 (A), 휘어진 모양 (B), 프링글스 모양 (C) 분자가 쌓이는 방식의 모식도. 서로 직교하는 두 평면이 아래 위로 있는 구조 C는 서로 상보적인 모양 때문에 수직으로 가지런히 쌓이며, 외력을 가해도 쉽게 뒤틀리거나 부서지지 않는다. (b) 2차원 평면 구조를 가지는 분자를 클릭 반응을 통해 곡면 구조로 변환해서 휜 감자칩 모양의 분자를 합성하는 설계 전략.

그림 2. 유연한 사슬을 주변에 도입한 분자의 화학 구조와 X-선 분석으로 확인한 기둥 모양의 자기 조립 정렬 구조. 분자가 쌓이는 방향을 나타내기 위해 녹색과 파란색으로 구분해서 표현했다.

그림 3. a–e) 집게로 결정을 눌러 구부리는 과정, f) 놓는 즉시 원래 형태로 되돌아가는 모습을 보여주는 사진. 이 과정은 재현성 있게 여러 차례 반복할 수 있다.

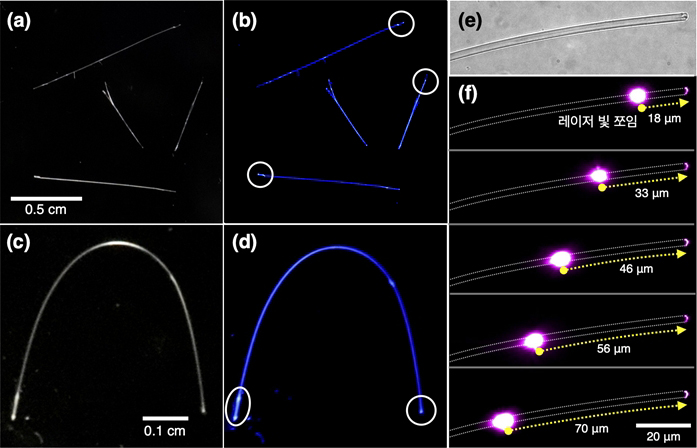

그림 4. (a, c) 결정의 일반 조명 아래 사진과 (b, d) 365 nm 자외선(UV) 조명 아래 사진, (e) 휘어진 결정의 전체 모습, (f) 결정의 특정 부위에 레이저 빛을 쬐었을 때 얻은 형광 사진. 직선 형태(a, b)든 곡선 형태(c, d)든 관계없이, 결정 말단(흰색 동그라미로 표시)에 빛이 모이는 현상을 확인할 수 있다. 또한 (f)에서는 결정의 중심부에만 빛을 쪼이더라도, 말단에서 빛이 모이는 광도파 특성이 나타남을 관찰할 수 있다.